通过对新冠疫情下华南地区中小企业供应链情况的分析,提出数字化供应链体系的建设将成为企业供应链管理的核心内容。

当前,国际政治、经济、科技等格局正在经历深刻调整,企业面临的不稳定、不确定因素明显增多,叠加新冠疫情对企业链供应的冲击,业界已经充分认知到保障供应链安全和敏捷的重要性。企业供应链之间的竞争正逐步取代单一企业之间的竞争成为新经济环境下市场竞争的主旋律。面对突如其来的新冠疫情,企业如何重构敏捷的供应链体系俨然成为企业赢得市场竞争的重要筹码。

供应商管理现状

华南地区中小企业普遍重视对供应商的甄选和评价,建立起了供应商分类管理体系和末尾警示或淘汰制度。

首先,华南地区中小企业普遍建立了供应商评分体系。企业会根据产品特性对原材料进行分类,并制定各类原材料的标准,从价格、质量、交付期、账期、服务多个维度建立供应商的评分体系,并据此对供应商进行管理、筛选与淘汰。通过复盘供应商的原材料供应情况,定期与排名靠后的供应商沟通。同时,一些企业会搭建年度供应商大会交流平台,提高合作效率,稳固供应商网络。一些推出现象级产品的强势企业,通常会按10天左右的频率与销售、生产和供应商进行数据的匹配,提高整个供应链的敏捷性,必要时会采用非常规手段提升供应商对材料质量、交期等的重视程度。

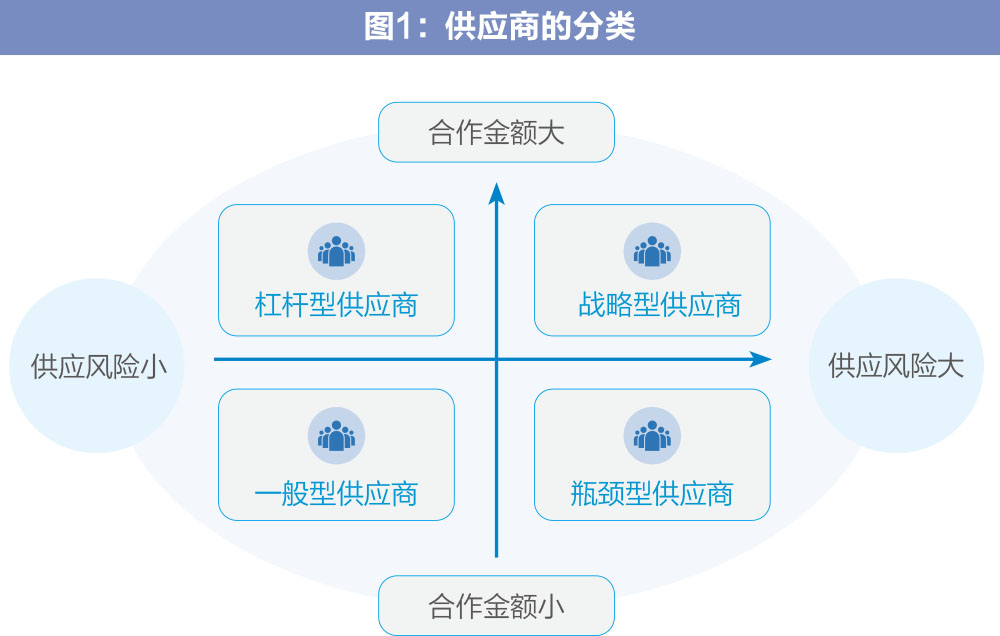

其次,华南地区中小企业普遍建立了供应商分类管理体系。调研发现企业通常将供应商分为四大类(见图1):(1)战略型供应商。合作金额大,供应风险大,提供的原材料是企业的核心原材料,质量、成本及交期均至关重要。针对此类供应商,企业通常会采取与供应商建立利益共同体的策略,保持长期紧密合作的伙伴关系。(2)杠杆型供应商。合作金额大,供应风险低,提供的原材料具有标准化、同质化、竞争性三大特征。针对此类供应商,企业通常会建立多个供应渠道,严格监控价格波动,重视对原材料成本的控制。(3)瓶颈型供应商。合作金额小,供应风险大,提供的原材料具有定制化、垄断性的特征。针对此类原材料,企业一方面建立安全库存,控制风险;另一方面,与供应商签署战略合作协议保持密切关系,并积极开发备选供应商,提高供应商安全性。(4)一般型供应商。合作金额小,供应风险小,涉及非核心材料,可替代性强。针对此类供应商,企业通常会简化采购流程,减少购置及库存成本。

疫情带来的影响

新冠疫情对华南地区中小企业供应链管理影响最大的是原材料供应和用工管理;同时,对库存管理、渠道管理也带来了一些冲击。疫情期间,国内的物流成本基本没有变化,甚至有所下降,国外的物流成本则上升明显;企业的信息系统发挥了比较重要的作用。

原材料供应。供应商同样面临用工短缺问题,因此,供应商的停产、减产对企业原材料供应产生了很大冲击。尤其是前期储备材料不足的企业,基本处在“看天打卦”状态。企业因产品特性不同,在原材料供应上面临的冲击有着明显差异,比如有采用人参作为原材料的生产企业,由于人参生长周期较长,通常会以年为周期进行备货,因此,疫情未影响人参的供应。

用工管理。华南地区中小企业使用湖北地区员工较多,省际人员流动受限后即使政府批准企业复工,仍存在较为严重的用工短缺问题。调研企业还特别提到了核心老员工的维护问题。不少老员工来自外省,前期疫情严重导致这部分员工无法返工,为防止老员工流失,停工期间公司照发工资,并且在心理上给予员工充分的关爱,重视培养员工的忠诚度与归属感,做到了老员工无流失,为疫情缓解之后的正常复工复产打下基础。

库存管理。疫情对不同企业库存管理带来的冲击存在较大差异。一些推出网红产品的企业,疫情期间产品需求量呈持续增长态势,原材料等已经根据销售量做了同步匹配,因此,原材料和产成品没有出现库存积压现象,面临的主要冲击是原材料供应不足或不及时,以及开工不足带来的产成品短缺。而以线下销售渠道为主的企业,普遍出现了比较严重的库存积压问题。

销售管理和渠道管理。调研企业中,大部分都面临因疫情不可抗力造成的合同履约交期延迟,需要支付一定的交期延迟费用的困境。部分企业境外业务占比比较大的,境外客户有较大损失甚至破产,带来了一系列不良反应。一些以体验式营销为主的企业,采取了较大规模关闭门店的策略,以减少亏损。

疫情也为一些企业带来了新的商机,比如“宅经济”就是疫情期间销售得到大幅度提升的例子。笔记本电脑、电视、小家电、装饰维护等产品的需求量增长超出预期,但对中小企业而言,需要面对大品牌抢占供应商资源的冲击。

物流管理。国内物流情运转正常,物流成本变动不大,甚至有所下降。国外物流受到较大影响,物流成本有所提高。

政府补贴和税费减免。企业普通反馈,疫情期间政府补贴、税费减免等政策的落实对企业渡过难关发挥了重要作用。政府优惠政策包括:社保减免、稳岗补贴、招聘用工补贴、上岗培训补贴、免除中小企业缴纳五险一金、行政辖区内采购免税、国企办公场所免租金、防疫物资配额、以工代训等。

应对策略

供应商管理。疫情期间,面对供应商的动荡,企业一方面为供应商提供更长的账期,另一方面依赖员工与供应商之间已经建立起的情感联系,来稳定现有的供应商。此外,还积极就近寻找新的供应商,拓宽供应商渠道。

后疫情时代,企业计划将增加供应链多样性,建立区域化供应基地,以减少对单个供应商的依赖性。同时,增加新的维度,优化供应商评估体系,搭建多品牌供应、多样化供应链网络布局。一些企业也提出将提高国内供应商比例,推进供应链的本土化。

人力资源管理。疫情期间居家办公方式被广泛采用,非核心岗位人员轮值,调查重点疫情员工行程,做好返岗人员风险排查和隔离管控,做好员工行程管理。同时,维持核心员工的正常收入,保障疫情后用工的稳定。

后疫情时代,企业表示将对员工进行多维度评估,重新梳理员工队伍,调整员工队伍结构,更加合理和灵活地调整固定员工与劳务用工的比例。例如,珠三角地区不少制造业企业使用劳务公司用工方式,在这种方式下,劳务公司代发劳务工工资和社保,减少企业用工成本,在疫情期间起到了一定的缓冲压力的作用。但这种用工结构也有缺点,比如劳务工素质偏低,管理上存在一定的难度。

生产管理。疫情期间,企业需要更好地寻求满足政府防疫要求与生产之间的平衡,为此,在生产方面做出很多调整,比如:在夜间开工生产组装,就近寻找其他开工企业的生产外包等。在数据层面,提高生产与上游采购环节的数据匹配频率,保障正常生产;提高生产与下游销售环节的数据匹配频率,优化生产安排。

后疫情时代,企业表示将根据销售预测同步匹配生产计划,提高生产效率,同时加强对生产线的数字化改造,提高企业的柔性生产能力。

库存管理。疫情期间,企业通过对现有库存进行重新盘点,加强分类管理,调整请购管理策略,对可以延迟交货的进行商务沟通推迟交货,结合库存安排请购。同时,调整销货策略,利用销售减缓库存积压,做好产品的优化整合营销。

后疫情时代,企业计划通过库存管理逻辑形成数据逻辑,建立库存数据模型,数据链接打通库存、生产、销售等各环节,完善库存风险预警,进行重点项目库存分析,做到“现金为王”,盘活库存,减少库存积压。在原材料采购环节,企业计划将提高与供应商沟通的频率,减少库存压力和资金占用,同时加强原材料的分类管理,对重要的原材料建立必要的战略性储备。在生产环节,将同步匹配生产计划,提高生产效率。在销售环节,将根据销售量预测同步匹配库存数量,减少库存和资金压力。此外,积极谋求与物流公司深度合作,产成品及时送入物流公司仓库,减缓产成品的库存压力。

销售管理和渠道管理。疫情期间,企业与经销商积极沟通,商议延迟交付的时间和条款。调整销货策略,尽可能减少滞销带来的影响。同时,积极拓展或扩大淘宝、天猫、京东等网络平台的营销渠道。

后疫情时代,企业普遍计划将拓宽原有销售渠道,与经销商加强战略合作,建立利益共同体。提高销售预测与生产计划、库存、原材料请购之间数据匹配的频率,适当调整线上线下销售渠道占比。

信息系统。疫情期间,企业信息系统在居家办公、无接触式资源协调和调度,以及实现与供应商无接触式传递订单等方面发挥了重要的作用。同时,也为识别库存风险、自动提醒与预警提供了数据支持。

后疫情时代,企业计划引入更先进的信息管理系统,或者对现有信息系统进行二次开发,以提高企业数字化运营能力,增强供应链的灵活性和应变能力。

总结

此次疫情给中小企业供应链管理带来前所未有的挑战,疫情考验的不仅仅是每个人的免疫力,更是企业作为一个经济组织的敏捷性与免疫力。面对复杂多变的外部市场环境,淘汰和升级的过程被加速,企业的敏捷响应、快速迭代俨然已经成为核心竞争力所在。疫情为企业更合理的布局供应链提供了契机,在智能化时代,企业需要具备前瞻性思维,数字化供应链体系的建设将成为企业供应链管理的核心内容。最后,在调研和访谈过程中我们能感受到,政府对中小企业政策的扶持让中小企业全方位受惠,面对疫情,中小企业对未来发展仍旧充满信心。

本文为IMA与暨南大学管理会计研究中心合作课题“新冠疫情对华南地区中小企业供应链影响及对策”的初步成果,完整报告将在后续推出。

(以上信息来自CMA官网)

CMA学习咨询电话:0532-88889889 15908998386

地址:青岛市崂山区香港东路23号D217现代职业发展研究院CMA研究中心